МЫШЛЕНИЕ ПО СХЕМЕ «ДВОЙНОГО ЗНАНИЯ»

Если, имея намерение получить некое «целостное представление» о чем-то, просто взять разные представления, знания и т.д. и попытаться их «сшить», то первое, с чем придется столкнуться – это вопрос о том, как, на основании чего связать их между собой, как избежать законных обвинений в эклектике, волюнтаризме и т.п. В середине 1960-х гг. в ММК активно обсуждалась идея и проблема «мышления по схемам двойного знания». Суть ее в том, что имея перед собой множество различных эмпирических знаний об объекте и объединив их по их собственной логике (логике средств) в некое «целостное изображение объекта», мы затем обязательно столкнемся с «вопросом о “действительном смысле” построенных нами изображений, т.е. об их претензиях на объективность и истинность» [23, c. 475].

Позже эта проблема была сформулирована как «проблема синтеза многих знаний». Базовой метафорой здесь послужила обычная, применяемая в инженерном деле система чертежных проекций, по аналогии с которой рассматривалась ситуация «многопредметного исследования объекта» [30, c.639]. Замысел понятен: задачу реконструкции по имеющимся разнопредметным знаниям «самого объекта» рассматривать аналогично задаче изготовления по чертежным проекциям детали, то есть восстановления по системе проекций геометрической формы, которой они соответствуют. Но как это сделать, если «форма» (объект) никогда не была дана нам иначе как в «проекциях» (абстракциях), да еще полученных совершенно случайным образом?

Позже эта проблема была сформулирована как «проблема синтеза многих знаний». Базовой метафорой здесь послужила обычная, применяемая в инженерном деле система чертежных проекций, по аналогии с которой рассматривалась ситуация «многопредметного исследования объекта» [30, c.639]. Замысел понятен: задачу реконструкции по имеющимся разнопредметным знаниям «самого объекта» рассматривать аналогично задаче изготовления по чертежным проекциям детали, то есть восстановления по системе проекций геометрической формы, которой они соответствуют. Но как это сделать, если «форма» (объект) никогда не была дана нам иначе как в «проекциях» (абстракциях), да еще полученных совершенно случайным образом?

«Иначе говоря, – пишет Щедровицкий, – построение сложного системного знания об объекте предполагает в качестве своего предварительного условия знание структуры этого объекта. На первый взгляд, кажется, что это требование содержит в себе противоречие. Но другого способа решить задачу не существует, а более детальный анализ ситуации убеждает: обнаруживаемое здесь противоречие – мнимое. Прежде всего, потому, что исходное структурное представление объекта не есть теоретическое представление или теоретическое знание структуры этого объекта, оно лежит в особой плоскости представлений об объекте – методологической – и выполняет особую методологическую функцию в процессе исследования, являясь лишь средством для построения теоретического знания» (там же, с.646).

Кантовский ход мысли воспроизводится здесь почти «один к одному». Вообще, уже при первой нашей формулировке принципа двойного представления-применения нетрудно было заметить, что некоторый вариант данного принципа, некий прообраз метасхемы методологии имелся уже у Канта[21]. В схеме «двойного знания» мы обнаруживаем своеобразный парафраз и развитие подхода немецкой классической философии. Так, очевидно, что «объект» здесь соответствует «вещи в себе», а отношение «объекта» и «предмета» (предметных знаний, «снимаемых» с объекта под тем или иным углом зрения, теми или иными средствами) – отношению «вещи в себе» и «феномена». Понятно также, что проблема синтеза знаний, которую фиксирует Г.П. Щедровицкий, повторяет в основных чертах проблему истины, как ее обсуждал Кант в «Критике чистого разума». Поэтому нет ничего удивительного в выдвижении требования «анализа… всех тех процедур, посредством которых были получены существующие знания», как обязательного условия для синтеза знаний.

Вот что тут действительно любопытно – так это требование, сформулированное как необходимость «воспроизвести каким-то образом структуру объекта». То есть, по сути, получить не что иное, как представление вещи в себе.

«Осуществить названный выше процесс – значит воспроизвести структуру объекта в чем-то сверх уже имеющихся знаний о нем и в дополнение к ним. С точки зрения традиционных логических и эпистемологических представлений такая формулировка задачи может показаться если не бессмысленной, то, во всяком случае, малоэффективной…» [30, c.646].

«Нетрадиционный» путь, по которому идет Г.П. Щедровицкий, состоит здесь в анализе системы научного предмета и выделения в нем таких элементов, которые выполняют – в структуре предмета! – функцию объекта как такового. Таких элементов оказывается два: онтология и модели – из них Щедровицкий рассматривает «структурные модели» или «модели-конфигураторы». Но каким образом получаются такие модели? Или как, имея дело с научными предметами, отличить, какие модели в них – «конфигураторные», а какие – нет?.. Не означает ли это, что мы вернулись к той же самой, традиционной проблеме? Не требуется ли, скажем, для получения такого методологического представления чего-то вроде «интеллектуального созерцания», возможность которого Кант однозначно отвергал?

Конечно же, Щедровицкий прекрасно отдает себе отчет в том, что видеть «объект как он есть на самом деле» — это «прерогатива Господа Бога» [28, c.379]. Поэтому суть дела — «…не в том, что мы узнаем, каков объект «на самом деле», — нам важно спросить и за счет этого получить другое изображение, отличающееся от первого. Тогда мы получаем возможность работать в связке. <...> Таков прием двойного знания: отрываем функциональное место объекта от наших знаний и кладем впереди себя, как незаполненное пространство.<…> Кстати, вся методологическая работа построена на этом приеме многих знаний. Без этого методологической работы вообще не могло бы быть. Это знание, которое мы создаем об объекте как таковом, получило особое название онтологических картин, или онтологических представлений» (курсив мой. — В.Н.) (там же, с. 379-381).

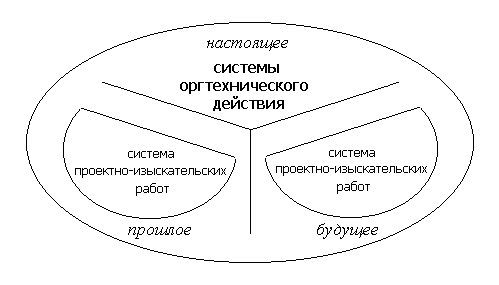

Методологическая работа задается здесь исключительно как работа развития; как таковая она необходимо связана с онтологией и проектированием, которое само возможно только на базе онтологий:

«Онтологическая работа нужна, если вы хотите развиваться. Если вы развиваться не хотите, вам онтологическая работа не нужна. Онтологическая работа есть непременное условие проектирования. Проектирование осуществляется только на базе онтологий, а не на базе знаний, ибо знание всегда есть знание об уже существующем объекте. А если вам нужен проект, то для этого нужна онтология, т.е. какое-то представление о том, как объект устроен «на самом деле»» (там же, с.381-382).

«Онтологическая работа нужна, если вы хотите развиваться. Если вы развиваться не хотите, вам онтологическая работа не нужна. Онтологическая работа есть непременное условие проектирования. Проектирование осуществляется только на базе онтологий, а не на базе знаний, ибо знание всегда есть знание об уже существующем объекте. А если вам нужен проект, то для этого нужна онтология, т.е. какое-то представление о том, как объект устроен «на самом деле»» (там же, с.381-382).

Понятно, что не каждая онтология (онтологическое представление) или модель годится для развития (чтобы затем быть им же оправданной). Более того, если говорить в традиционных терминах, тут требуется не более и не менее как смена теоретического разума на практический. Вспомним – тем более, что сами процитированные выше фрагменты недвусмысленно к этому подталкивают, – что Кант, наряду с вещью в себе и феноменом, вводил понятие ноумена, в котором фактически содержится определенный способ представления вещи в себе. В теоретическом применении разума ноумены суть чисто «негативные понятия», которые указывают на невозможность законного продвижения рассудка далее известной границы, то есть фиксируют невозможность теоретического знания о вещи самой по себе. Но в практическом применении разума – настаивает и разъясняет Кант – ситуация изменяется кардинально.

«…Здесь обнаруживается… подтверждение последовательного образа мыслей спекулятивной критики; а именно, ввиду того, что она предметы опыта, как таковые, в том числе и наш собственный субъект, признает только явлениями и тем не менее в основу их полагает вещи сами по себе, следовательно, внушает, чтобы не считали все сверхчувственное вымыслом и понятие его – лишенным содержания, практический разум теперь сам по себе и без соглашения со спекулятивным разумом дает сверхчувственному предмету категории причинности, – а именно свободе, – реальность (хотя только как практическому понятию и только для практического применения), следовательно, на деле подтверждает то, что там можно было только мыслить» [8, c.125].

Что такое «практическое применение разума»? Это – область, где «…разум занимается определяющими основаниями воли, а воля – это способность или создавать предметы, соответствующие представлениям, или определять самое себя для произведения их (безразлично, будет ли для этого достаточна физическая способность или нет), т.е. свою причинность» (там же, с.133).

По сути, в практическом применении разума согласно Канту разум тождествен воле. Данные соображения делают предельно ясным тот факт, что «модель-конфигуратор» полагается в систему научного предмета актом воли — которую, в духе Г.П. Щедровицкого, следовало бы назвать «методологической волей», — или что он, объект, есть объективация воли. Насколько такой акт в конечном счете окажется удачен – зависит от того, удастся ли на основе данной «модели» «объяснить» имеющиеся теоретические знания. «Объяснить» здесь недаром взято в кавычки:

«Поскольку именно из этого изображения [модели-конфигуратора] выводятся потом все уже существовавшие знания об объекте, и оно <…> либо служит их основанием, либо же заставляет их перестраивать, поскольку именно на его основе строится новое синтетическое знание, которое затем используется в практической работе с реальностью, постольку это изображение является моделью объекта…» (курсив мой. – В.Н.) [30, c.654].

То есть речь по-прежнему идет о волевом действии[22] (см. Канта!); только если на первом этапе воля выступала, как способность определять самое себя для произведения изображения объекта как он есть «сам по себе», то теперь – как способность создавать знания, соответствующие этому изображению. Конечно, поскольку методологической воле на этом втором этапе противостоит определенный материал знаний, «живущий» по своим «законам», то фактически дело идет о попытке установления господства, о подчинении имеющихся знаний конфигуратору. При этом, если исходные знания не «подчиняются добровольно», то есть не выказывают себя «выводимыми» из модели-конфигуратора как своего основания, – их «перестраивают». Так или иначе, «добровольно» или «принудительно», но знаковая форма теоретического знания должна замкнуться на представленный в модели идеальный объект и не иметь «внутри себя рассогласований содержания» [30, c.657]. Оправдывается это достигаемым практическим эффектом, то есть теми выгодами, которые дает применение «формальных знаний» на практике, в «работе с реальностью». Но это – еще не все, и даже, быть не может, не главное. Главное — возможности развития.

«Хотя модели строятся всегда исходя из уже имеющихся знаний об объекте и в принципе должны “объяснять” только то, что уже известно, практически в процессе построения конфигуратора мы “угадываем” и как-то выражаем в структурной модели еще целый ряд дополнительных свойств объекта, не содержащихся в исходных знаниях. Модель всегда богаче свойствами… Она изображает объект в целом и, подобно объекту, может рассматриваться как бы с разных сторон. <…> Но такое предложение дает возможность использовать модель-конфигуратор в совсем особой функции: как средство, позволяющее намечать пути и схемы дальнейших исследований объекта» (там же, с.663).

В этом отношении методолог проявляет себя не иначе как стратег – он составляет «план-карту» (см. там же, с. 663-666), в соответствии с которой «солдаты», то есть специалисты-предметники, «ведут наступление» (разворачивают новые научные исследования).

Конфигурирование, таким образом, выступает как способ захвата, подчинения и ассимиляции различных предметных областей в своеобразную полипредметную империю; империю, в которой структурная модель, построенная методологом, является как бы столицей, Римом, расширяющим свои границы во имя Идеи (в древности была Идея «величия Рима», в эпоху модерна — Идея развития).

Какие трудности могут встретиться на этом пути? Рефлексивный анализ вскрывает ряд возможных затруднений, из которых наибольшую проблему представляет, пожалуй, следующее. Конструкция синтеза знаний предполагает, что в разнопредметных знаниях, взятых для конфигурирования, представлен один и тот же реальный объект. Однако кто или что гарантирует, что все эти знания действительно получены с одного реального объекта? Или даже что такой реальный объект – в презумпции наличия которого исследователь ведет свое исследование (вообще – мыслит), а методолог организует кооперацию разных позиций (см. [23, c. 601-602, 605-606]) – в самом деле, существует? Или когда методолог работает с многоплоскостными схемами знаний, в которых «объект оперирования» и «объект отнесения» суть разное, то, как он может определить, что, собственно, изучается в соответствующем процессе познающего мышления?

Таким образом, проблема объекта – его существования или его единства-единственности – «есть проблема оснований» «для движения мысли и связи знаний» (там же, с. 607), то есть касается самой сердцевины методологии. Одновременно — и это хорошо видно из курса лекций по оргуправленческому мышлению [28] — проблема объекта, по Щедровицкому, оказывается, фактически, главной проблемой оргуправления.

Понятно (если учесть проделанный нами анализ), что «проблема объекта» есть не что иное, как превращенная форма проблемы практического разума, или проблемы методологической воли, полагающей идеальный объект в функции реального объекта «как–он–есть–на–самом–деле».

Выходит, что метасхема методологии предполагает и имеет своим условием «практический разум», или методологическую волю – способность взять, перестроить и связать разные представления (знания, схемы) так, как если бы (als ob) существовал единый для них реальный объект, который при этом выступает в качестве цели («Объект есть всегда выдвинутая вперед цель, к которой мы идем» [28, c. 381]). При этом неважно, действительно ли такой объект существует в природе (может быть «вырезан» в ней человеческой практикой), – или же он искусственно создан, сконструирован методологом как «идеальный объект».

Острота данной проблемы – или степень методологического «произвола» – в известной степени уменьшается, если методолог имеет дело с устойчиво функционирующей системой деятельности. Потому что тогда, вроде бы, есть основание считать, что объект – понимаем ли мы его как «захваченный» деятельностью «объект природы», или как особую организованность (в) деятельности, или даже как саму деятельность, рефлексивно взятую в качестве объекта, – действительно существует. А если ситуация иная?

С.В. Попов, обсуждая случаи, когда система деятельности еще не сложилась или разрушается, выдвигает в качестве способа разрешения таких ситуация концепт метода, который «материализуется» в методологической схеме [14]. Схема, утверждает Сергей Попов, должна обеспечивать переход от одного идеального объекта к другому, от категории к категории, от понятия к понятию. В этом смысле схема ничего, или почти ничего, не представляет — она организует. Очевидно, что Попов задает специфику методологической схемы исключительно через ее деятельностное применение.

Однако вопрос единства (целостности) тем самым не снимается. Пусть мы уходим от его объектной постановки (единства объекта) – но ведь попадаем при этом в проблемную ситуацию единства субъекта. В самом деле, каким образом схема способна дважды или несколько раз представлять одно и то же, как может она удерживать целостность деятеля (особенно – коллективного), его идентичность самому себе (спасает его от шизофрении или дезорганизации)? Ведь даже единство самой схемы, если ориентироваться только на ее графическую форму, – довольно проблематично. В сущности, главное отличие схемы от идеального объекта, на которое указывает С.В. Попов, заключается в том, что в схему человек «входит», а объекту он «противопоставляется»[23]. Но тогда вопрос единства, а следовательно, и вопрос существования схемы, сводится к вопросу о том, кто «входит» в схему и как он ее на себе «несет».

Вообще, существенной разницы между «объективным» подходом Г.П. Щедровицкого и «субъективным» подходом С.В. Попова нет. Поскольку если объект как вещь в себе «замещается» ноуменом, то методологическая конструкция «синтеза», основанная на волевом полагании «идеального объекта», строго говоря, правомерна только тогда, когда этот ноумен есть ноумен самого методолога[24], то есть когда методологи в своей деятельности (мышлении) реализуют искомый объект.

«Мы в жизни реально живем при стертости границ… Философии предназначено исследовать возможности объективного существования чего бы то ни было. Но эти возможности лежат в природе человеческого мышления, которое все время осуществляет объективацию. Это не значит, что оно помещает в объективность знаковые формы. Оно потому и называет их знаками, поскольку за ними стоит нечто другое, и объективируется другое – понимаемое. Но понимаемое не есть объективно существующее. Понимаемое есть субъективно понимаемое. <……>

Если верно то, что я сказал раньше… о выходе на объективное содержание через знаковую форму, то тогда получается, что схема знания является принципиально другой схемой, нежели схемы науки и обыденного мышления, а именно: она выступает как схема, показывающая как мы должны работать, и в противоположность тому, что мы ранее утверждали – как чисто нормативная схема или оргдеятельностная. И только вторично и в каком-то смысле не совсем законно можно рассматривать эту схему не как предписание к способу действия, а как предметную схему. И я начинаю понимать всего Гегеля отсюда. И говорю, что хотя Гегель не дошел до этих схем, но, вроде, он их предвидел» (курсив мой. — В.Н.) [31, c.7].

Это рассуждение еще раз показывает нам, до какой степени методология ММК была проникнута духом модерна, насколько последовательно и систематически она следовала его «принципу субъективности», трактуя этот принцип организационно-деятельностно и задавая в схемах, и с какой непоколебимой уверенностью выдвигала развитие в качестве главной ценности.

«Схемы содержательно-генетической логики дают нам возможность изображать делаемое. Мы впервые начали изображать то, что мы делали в мышлении. Работа со знаковой формой стала включаться в саму знаковую форму. …В традиционном мышлении, как обыденном, так и научном, работа со знаковыми формами знаний никогда не включается в саму знаковую форму. А в содержательно-генетической логике и теории мышления – включается. И это порождает массу удивительных и странных вещей, в частности — некоторые новые возможности. Я бы даже сказал – возможности для саморазвития мышления» (там же, с.5).

Таким образом, главным внешним отличием методологических схем от всех других является указание в самой схеме способов ее употребления (то есть того, как следует интерпретировать и использовать в мышлении элементы схемы), или «интенциональных отношений». К этому тезису следует добавить, что в первых схемах это сочетание представления и использования было эксплицировано еще в весьма малой степени, многое произносилось устно (в дополнение к рисунку) или демонстрировалось в работе со схемой. В частности, в схеме атрибутивного знания мы видим явную склейку представлений; различение этих представлений имеет место только в процессах построения или использования схемы. Только с момента появления понятия позиции стало возможным сделать шаг к четкому и операциональному различению разных способов схемного оперирования, посредством рисования особых фигурок. Позиции позволяют не просто различить, но разделить и объективировать (или субъективировать) каждое из применений схемы[25].

«И тогда вывод: еще одна историческая ошибка – что в содержательно-генетической эпистемологии эти схемы были положены как объектно-предметные схемы, что вообще-то по идее они должны появляться из рефлексии собственного мышления и отражать организационные схемы: оргмыслительные, оргдеятельностные и т.д. Это – схемы организации собственного мышления» (курсив мой. — В.Н.) [31, c.7]. [26]

Однако насколько этот ход — организация развития почти по Гегелю — реально осуществим?

В качестве попытки ответа на этот вопрос можно рассматривать организационно-деятельностные игры (ОДИ), которые Г.П. Щедровицкий провозгласил «практикой методологии». И в них мы видим, что методологи не полагают свое мышление в «объект», как это делается в обычной науке или предметной методологии. «Объект» реализуют приглашенные на игру специалисты-предметники, а методологи – организуют и управляют реализацией и развитием этого объекта[27]. Задача методологов заключается в том, чтобы, прежде всего, держать этот объект — то есть саморазвитие содержания — в своей власти, власти последовательно налагаемых (и снимаемых в смысле Aufheben Гегеля) на него форм, то есть схем, которые являются «сверткой двойного нашего отношения – мыслительного и рефлексивного».

Собственно, в этом нет ничего из ряда вон выходящего – понятно ведь, что пока власти над объектом нет, никакое его научное исследование не возможно. Пьер Бурдье недаром призывал «объективировать объективаторов» – он прекрасно понимал, что объективация есть первая операция власти. Подтверждение данному тезису о власти как необходимой предпосылке и условию исследования дает нам любая наука. Везде речь, прежде всего, идет о подчинении объекта, о заключении его в полностью или хотя бы частично контролируемые исследователем условия – как в своего рода тюремную камеру (или, если воспользоваться яркой метафорой Фрэнсиса Бэкона, в «камеру пыток»).

Иными словами, ровно в той мере, в какой возможна власть, и в отношении того, над чем она властвует, — возможно и исследование. Методология же, говоря словами Г.П. Щедровицкого, «экстериоризует эту деятельность, выносит ее, описывает и фиксирует» — в методологической схеме. То есть схема есть средство и способ обретения власти и пользования ею.

Конечно, всякий способ и любое средство имеют свои ограничения, свою область применимости. И методологические схемы применимы в тех ситуациях и в той мере, в какой, говоря словами Маркса, «идеальная действительность есть подлинная действительность», то есть когда реальность удается подчинить идеальным конструкциям. Но разве не в этом — в жажде установить господство идеального над реальным — и заключается сущность модерна, сверхзадача всех его проектов, смысл его «тотальных мобилизаций»? (см., напр., [9]).

О возможности исторического исследования (САМО) развития

Схема как инструмент сопряжения

Начало: схема атрибутивного знания

Мышление по схеме «двойного знания»

Конфигуратор методологии. Ортогональность

Никитаев В. В. Философия и власть: Георгий Щедровицкий: (Последний проект модерна) // Методология науки: статус и программы. М., 2005.- С. 125—176.

___________

Для философствующих конфликтологов

Конфликтология и конфликты